|

Deutschland |

Postleitzahl: 85 290 |

Vorwahl: 0 84 52 |

|

Museum |

Geschichte "zum Anfassen"Text und Bilder von Magdalena Zurek |

Die Funde von Max und Marianne Heimbucher (links im Bild), im neuen Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt ausgewertet, sind von großer Bedeutung für die wissenschaftliche Dokumentation der Geschichte Geisenfelds. |  |

| Sozusagen "live" bestätigt wurde diese Einschätzung anlässlich der offiziellen Buch-Präsentation im Rathaussaal des Ortes. Ein neues Kapitel "auf der Suche nach den Wurzeln der Stadt Geisenfeld" könne man nun dank Max und Marianne Heimbucher schreiben, ehrte Dr. Karl Heinz Rieder die beiden Hobbyarchäologen. |

| Drei Aufsätze widmen sich deren so bedeutsamen Scherben- und Skelettfunden. Wörtlich heißt es in der Veröffentlichung "Ohne ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement wären die Grundlagen für diese drei Publikationen nie zustande gekommen und die daraus erzielten neuen Erkenntnisse zur frühen Besiedlungsgeschichte Geisenfelds nie gewonnen worden" (Sammelblatt, S.33). |  |

| Grund genug auch für Bürgermeister Christian Staudter den beiden "Spürnasen", die mit unerschütterlichem Enthusiasmus nach Zeugnissen aus der Vergangenheit gegraben hatten, im Beisein von etwa 60 historisch interessierten Gästen zu danken. |

| Als erster Referent beleuchtete Dr. Gerd Rieder die Bedeutung der Funde, deren Aussagekraft als "Ersterwähnung in archäologischer Form" denen von Urkunden ebenbürtig sei. Anders als fragile schriftliche Zeugnisse böten sie tatsächlich "Geschichte zum Anfassen". Die Vermutung, dass die Besiedlung auf der letzten Erhebung des Ilmtals bereits ins späte 8. oder frühe 9. Jahrhundert falle, habe sich mit den Entdeckungen bestätigt. |

|

| Archäologisch

nachgewiesen sei dank der Arbeit der Heimbuchers seit 2004 auch, dass der Ort

bereits in der Merowingerzeit bestand und sich historisch gesehen kontinuierlich

entwickelte. Gerade mit Blick auf die weit zurückreichende Geschichte der Stadt wertete es Dr. Ulrike Scholz als bedauerlich, dass bisher keine systematischen Grabungen stattgefunden haben, die sicher "spannende" Ergebnisse brächten. |

| Die Wissenschaftlerin erinnerte an die Notbergung der unter dem Klosterbräu bei Renovierungsarbeiten entdeckten menschlichen Überreste, die einen "willkürlichen Ausschnitt" aus einem Gräberfeld ungewissen Umfangs zeigen. |  |

| Alles andere als "knöchern" war abschließend der Vortrag des Anthropologen Dr. Dr. Olaf Röhrer-Ertl. Mit sichtlicher Begeisterung dozierte er über die historischen Aspekte der Skelettfunde. Digitales Bildmaterial wie bei den Vorrednern gab es bei ihm nicht. Dafür hatte der Referent Anschauungsmaterial "zum Anfassen" dabei: zwei Kisten voller Knochen. |

| Die Überreste von mindestens 33 Individuen waren 2001 geborgen und anschließend analysiert worden. Äußerst anschaulich erläuterte der Dozent, wie man sich die wohl zu einem Familienverbund gehörenden Toten aus der Zeit um 1000 n. Chr. vorstellen muss - sportlich, für den damaligen Schnitt recht groß und nicht durch körperliche Arbeit einseitig belastet. |  |

| Also wohl Angehörige einer agrarischen Führungsschicht. Die Bestattungsmodalitäten legen darüber hinaus den Schluss nahe, dass es sich um Christen handele, so der Experte. Solche allerdings, die sich dadurch vom "Durchschnittsbürger" abhoben, dass sie sich nicht auf dem normalen Kirchfriedhof begraben ließen. |

| Die Wissenschaftler trugen sich im Anschluss an ihre Vorträge als Ehrengäste ins Goldene Buch der Stadt ein und beantworteten zahlreiche Fragen der Zuhörer. Details der archäologischen und anthropologischen Analysen sind nachzulesen im Sammelheft (117. Jahrgang, 2008), das zum Preis von 20 Euro in der Verwaltung erhältlich ist. |  |

Eine

„Kirm“ und ein „Stiadal“ reichten |

| Auf

Hochtouren läuft derzeit die Hopfenernte, und sie ist heutzutage eine hoch

technisierte Angelegenheit. Früher, als der Hopfen noch mit der Hand gezupft wurde, brauchte es an „Gerätschaften“ herzlich wenig, und diese wurden dem Zupfer vom Hopfenbauern gestellt. Eine „Zupfer-Grundausstattung” kann im Geisenfelder Hopfen- und Heimatmuseum besichtigt werden. Das wichtigste war ein Hohlmaß zum Sammeln des Pflückgutes. Dieses bestand in unserer Gegend aus einem Tragekorb mit etwa 70 Litern Fassungsvermögen. |  Im Heimatmuseum ist ausgestellt, was der Hopfenzupfer früher als Grundausstattung brauchte: einen Korb („Kirm“) und einen Holzschemel („Stiadal“), den es auch als einbeinigen Sitzhocker gab. |

| Dieser

Korb, „Kirm” genannt, wurde aus gebogenen Haselnussstecken mit breit

gespanntem Handgriff und einem Geflecht von dünnen Holzbändern in Form

eines abgerundeten Vierecks gearbeitet. In anderen Hopfenanbau-Gegenden benützte

man runde Körbe aus geflochtenen Weidenruten. Für die Kinder, die auch ihren Pflückbeitrag leisten mussten, diente als Erntegefäß meist eine große Heringdose, aus der beim Kramer die „offenen” Bratheringe mit viel Soß verkauft wurden. Diese „Haringbixn”, mit den besonders großen Dolden vom „Rebenspitz” vollgepflückt, wurde der Mutter mehr oder weniger oft in die Kirm geleert und es wurde dann mehr oder weniger gelobt oder geschimpft. |

| Ein

Holzschemel mit Griffloch und vier Beinen rundete das Handwerkszeug ab. In die

Sitzfläche des „Stiadals“ wurden meist die Anfangsbuchstaben, gegebenenfalls

der volle Name des Hopfenbauern eingebrannt oder aufgemalt. Auch einbeinige Sitzhocker

waren im Umlauf, die jedoch meist gemieden wurden, da sie bei feuchtem Erdreich

schnell im Boden versanken und das „Kreuz“ am Abend mehr als gewöhnlich

schmerzte. Das blecherne Essgeschirr mit Besteck stellten zum Großteil die Hopfenbetriebe selbst. Die einheimischen Profi-Zupfer brachten dieses allerdings in einer Tragetasche selbst mit. Die Brocker mussten nur für passende Kleidung bei Regen und Sonne sorgen. |  |

| Ein Beutel zum Verwahren der Metzenblechl, eine Rolle Isolierbandl zum Umwickeln der Finger sowie ein scharfes Messer, um verwachsene Reben auseinanderzuschneiden waren nicht verkehrt. Es steckte meist in einer Geflechtspalte der Kirm. Das gesammelte Pflückgut diente im Übrigen auch als erprobtes Kühlmittel für die Getränke. Der Inhalt der in die Kirm versenkten Bier- oder Springerlflaschen blieb auch bei der größten Hitze angenehm frisch. |

Archäologen besichtigten MuseumGZ

Vitus Hollweck 07.07.2008 Foto : Vitus Hollweck |

| Zu einem viertägigen

Seminar trafen sich Fachwissenschaftler der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft

Ostbayern, West- und Südböhmen/Oberösterreich im Kelten- und Römermuseum

Manching. Gut 50 Spezialisten referierten und diskutierten über Fragen des

Übergangs von der Mittelsteinzeit zur Jungsteinzeit in den grenzüberschreitenden

geografischen Arbeitsbereichen. Im Rahmen dieser Tagung fand auch eine Exkursion zu regional bedeutenden Fundplätzen und Museen statt. Im Hopfen- und Heimatmuseum Geisenfeld erläuterte Dr. Karl Heinz Rieder, der diese archäologische Ausstellung eingerichtet hatte, die dort präsentierten, herausragenden Exponate, darunter Grabbeigaben aus den großen Gräberfeldern von Ilmendorf und dem Niederlauterbacher Holz. Letzteres wurde anschließend besichtigt. Den Abschluss bildete ein Besuch des Deutschen Hopfenmuseums in Wolnzach. |  |

Wappen in SteinGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 14GZ

Richard Bortenschläger 03.04.2008 Foto : Richard Bortenschläger |

|

Bei Vermessungsarbeiten vor einigen Jahren

gefunden wurden zwei besonders "gewichtige" Zeugen der Geschichte, die

nun als Ausstellungsstücke im Geisenfelder Hopfen- und Heimatmuseum zu begutachten

sind. Es handelt sich um originale Burgfriedensteine des mittelalterlichen Marktes

Geisenfeld. Ihr relativ guter Erhaltungszustand liegt darin begründet, dass

sie wohl Jahrhunderte lang vom Erdreich bedeckt ihr Dasein fristeten. Der Burgfrieden war im Mittelalter die Bezeichnung für den Umgriff um eine Burg oder auch einen Ort, in dessen Grenzen es eine eigene Niedergerichtsbarkeit gab und auch Asyl gewährt werden konnte. |  |

| Feindeshandlungen

von Privatpersonen untereinander waren hier verboten. Der Burgfrieden, der den

Markt Geisenfeld umgab, wird im Jahr 1467 erstmals erwähnt. Sein genau bestimmter

Grenzverlauf wurde am 14. August 1545 von Herzog Wilhelm IV. durch elf Marksteine

festgelegt. Ein Plan von 1697 im bayerischen Hauptstaatsarchiv München, gefertigt

von dem "Churfürstlichen Land Geometer" Matthias Paur aus Hohenwart,

anlässlich einer "Grenzstreitigkeit zwischen dem Churfürstlichen

Pfleggericht Pfaffenhoven und dem Löblichen Kloster Geisenfeldt", vermittelt

die Standorte dieser "Staine". Nummer eins befand sich bei der "Werdermühle" (Wettermühle, Jochner), Nummer zwei am Wegkreuz zwischen Geisenfeld und Holzleiten, der dritte am Ende der Ganghoferstraße in Geisenfeldwinden (Nähe Feldkreuz) und der vierte im Garten von Ludwig Zierer im Eck Aufeld-Godefridusstraße (im Museum). Stein fünf war unmittelbar beim Friedenskreuz im Gabis, Nummer sechs am Ende der Gabisgärten bei der Abzweigung des Feldweges zur Ingolstädter Straße und der siebte auf dem Gelände der Klause zwischen Geisenfeld und Nötting. Nummer acht befand sich beim Wegkreuz in der Nähe des neuen Klärwerks, Nummer neun in einem Acker oberhalb des Schützenheimes an der Hochstatt (im Museum); Nummer zehn schließlich an der B 300, Richtung Gaden, an der jetzigen Ilmbrücke und der elfte etwa an der Einmündung des Wettermühlweges in die Münchener Straße (frühere Gärtnerei Fröschl). Die Steine waren so aufgerichtet, dass das Geisenfelder Marktwappen ins Umland gerichtet war – den Besucher also begrüßte – das bayerische Rautenwappen jedoch zur Ortschaft zeigte. |

Riesen-Pfannen gegen Hunger der PflückerGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 13GZ

Richard Bortenschläger 23.02.2007 Foto : |

| So manch jüngerer Besucher des Geisenfelder Hopfen- und Heimatmuseums stellt dem Führungspersonal die Frage, was die überdimensionalen Pfannen, Töpfe, Rainen sowie Schöpflöffel- und siebe in der Hopfenabteilung bedeuten. Nicht dem Riesen Goliath wurde hier aufgekocht, sondern den Hopfenzupfern zur Zeit der Handpflücke. Bereits kleine und mittlere Hopfenpflanzerbetriebe benötigten in der Zeit der Ernte zehn bis 40 Zupfer. Beim Klosterbräu oder Fuchsbüchler standen bis zu 200 Pflücker ein. Um diesen und ihren mitgebrachten Kindern ordentlich und pünktlich aufzukochen, benötigte die Bäuerin meist eine zusätzliche Küchenhilfe mit ordentlichen "Knödelhänden" und natürlich, wie im Museum zu bestaunen, außerordentliche Küchengerätschaften aus Eisen, Blech und Kupfer. Pfannen für den Kartoffelschmarrn oder das Eierschmalz, Eisentöpfe für Schmalzgebackenes, Rainen für Apfelstrudel und Erdäpfelbratl und natürlich die großen Schöpflöffel für die tägliche Suppe, Knödel und Kraut. |  |

| Die

Zündholzschachtel auf der Randleiste der Eisenstellage (Foto) gibt einen

ungefähren Anhaltspunkt über die Größe des Kochgeschirrs.

Zeitig vor Mittag setzte sich der Essenswagen in Bewegung, um rechtzeitig am Pflückort

einzutreffen. Die Suppe wurde in großen Milchkannen transportiert, die Speisen

in riesigen Töpfen, welche mit Tüchern und Decken wegen des Wärmeverlustes

abgedeckt waren. Mehrere Tragln von Bier und Limo sowie Berge von Brotwecken waren

zur Versorgung der "Brocker" selbstverständlich. Aber auch um die Verdauungsrückstände kümmerte man sich: Bei jedem Hopfengarten grub man zur Erntezeit ein stattliches Loch ins Erdreich, mehr oder weniger versteckt liegend, auf die man ein transportables hölzernes "Häusl" stellte. |

Ungewöhnliches Gerät zur GetreidereinigungGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 12GZ

Richard Bortenschläger Foto : Richard Bortenschlager |

| Dass

es auch ohne elektrischen Strom geht, beweist ein ganz besonderes landwirtschaftliches

Gerät, das im Hopfen- und Heimatmuseum seinen Standort hat. Seine fast ausschließlich

aus Holz gearbeitete, interessante Mechanik, diente zur Reinigung und einfachen

Sortierung von Saatgut aller Art. Der Antrieb erfolgte durch die Schwerkraft des

Getreides fast im Prinzip eines Wasserrades. Über den obenliegenden konusförmigen Trichter lief das Saatgut in die Kästchen des großes Antriebsrades, dessen Drehung mittels kleiner Keilscheibe und Riemen auf den rotierenden Gitterzylinder übertragen wurde. Das unten aus dem Antriebsrad fallende Getreide sammelte sich wiederum in einem Trichter und durchlief einen Auslesezylinder, wobei durch das Gittergeflecht Unkrautsamen und sonstige Verunreinigungen auf die am Boden aufgebreitete Blocha (Plane) fielen. |  |

| Auch

minderwertige kleine Körner erreichten das Ende des Drahtzylinders nicht

und wurden ausgeschieden. Das einigermaßen saubere und wertvolle Korn rieselte

in einen Eimer und wurde als Mahlgetreide oder neuerliches Saatgut verwandt, die

getrennte Spreu und minderwertiges Getreide wurde an die hofeigenen Nutztiere

verfüttert. Wahrscheinlich standen mehrere Gitterzylinder mit verschiedenen Drahtmaschenweiten zur Verfügung, um die gewünschte Auslesegröße zu erreichen. Natürlich mussten die wenigen Wellen und Lagerungen immer gut gefettet und geschmiert werden, um ein reibungsloses Funktionieren des Gerätes zu gewährleisten. Leider können die Besucher diese weit über 100 Jahre alte Holzkonstruktion offiziell nicht in Augenschein nehmen. Die zahlreichen Gerätschaften der landwirtschaftlichen Abteilung fristen seit längerer Zeit in einem Lagerraum ihr Dasein und können erst nach einer eventuellen Erweiterung und Renovierung der Museumsräumlichkeiten besichtigt werden. |

Wegweiser mit langer GeschichteGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 11GZ

Richard Bortenschläger Foto : Mühlbacher Peter, Bortenschlager |

| Ein besonderer Anziehungspunkt im Geisenfelder Hopfen- und Heimatmuseum ist im 1. Stock des historischen Rathauses ein altertümliche Wegweiser. Er hatte seinen ursprünglichen Standort an der Kreuzung am Ortsausgang von Gaden, Richtung Unterpindhart, unmittelbar neben der früheren Dorfkapelle. Das Hinweisschild wurde kurz vor Abbruch der Kapelle im Jahr 1968 entfernt und beim damaligen Bürgermeister Michael Höckmeier jahrelang eingelagert. Dort erblickte es Bäckermeister Alois Pollinger und veranlasste den Transport nach Geisenfeld, wo es nach weiteren Jahren der Zwischenlagerung dem Museumsverein zur Verfügung gestellt wurde. |  |

| Museumsmitglieder renovierten das gute Stück und versahen es mit einem stabilen Standfuß. Der Wegweiser aus den Jahren um die Jahrhundertwende von 1800 auf 1900 gehört zu den Prunkstücken des Museums. Die Standsäule sowie die verschiedenen Richtungsweiser aus schwerem Gusseisen sind gelb, die Tafeln zusätzlich schwarz eingerahmt. Ursprünglich war die Farbgebung in den Landesfarben weiß-blau gehalten. Das untere große Hinweisschild gibt in amtlicher Frakturschrift kurze topologische Auskunft über die Gemeinde Gaden. Die oberen Flügel weisen nach Zell, Pfaffenhofen, Geisenfeld, Engelbrechtsmünster und Münchsmünster sowie Unterpindhart und Mainburg. Zum Schutz vor Unfug waren diese ursprünglich nicht, wie heute, drehbar. |

Zu "gefährlich": Amis machten 1945 Böllerkanone unbrauchbarGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 10GZ

Richard Bortenschläger 12. Januar 2007 Fotos: Mühlbacher Peter |

| " Cool, a oide Kanon!” – So oder ähnlich tönt es von den jugendlichen Besuchern des Geisenfelder Hopfen- und Heimatmuseums, wenn sie im ersten Stock den Flur betreten und augenblicklich die dort postierte Böllerkanone erblicken. Und tatsächlich: D as dunkle, gewichtige Gussrohr , auf eine hölzerne, zweirädrige Lafette montiert, macht schon etwas her. |  |

| Nachdem sich heimgekehrte Kriegsteilnehmer aus dem Feldzug von 1870 bis 1871 zusammenschlossen und in Geisenfeld den Veteranen- und Kriegerverein gegründet hatten, stellte sich die Frage nach der Anschaffung eines Böllergerätes, mit dem Festtage "angeschossen” sowie Feldmessen, Prozessionen sowie Beerdigungen würdig umrahmt werden sollten. |

| Gewehrsalven, wie bei den Schützenvereinen üblich, kamen nicht in Frage, und so wurde um das Jahr 1875 von der Marktgemeinde Geisenfeld die fahrbare Kanone mit Schwarzpulvervorrat, Kartuschen sowie Rohrreinigungsstock angeschafft. Finanziell großzügig unterstützt wurde der Kauf von eben diesem Veteranen- und Kriegerverein, der das Gerät auch unter seine Obhut nahm und immer wieder fähige Männer zu Böllerschützen schulen ließ. Nachdem im Frühjahr 1945 amerikanische Soldaten den Markt besetzt hatten, mussten Waffen aller Art gemeldet und abgegeben werden. So wurde auch die Böllerkanone begutachtet und als gefährlich eingestuft. |  |

| Die

Folge war, dass man den rückwärtigen Bajonettverschluss samt der Schlagbolzen

abmontierte und requirierte. Die somit seiner Bestimmung beraubte Böllerkanone

wurde ins Erdgeschoss des Wasserturms verfrachtet, wo sie bis zu dessen Verkauf

im Jahr 1980 ihr Dasein mehr schlecht als recht fristete. 1985 reparierten die fleißigen Museumsmitarbeiter Georg Bauer sowie Josef Weichenrieder den maroden Unterbau und machten das Schießgerät wieder fahrbar. Seit der Gründung des Museums hat die Kanone seinen Platz in diesem und findet dort die Aufmerksamkeit vieler Besucher. |

Seltene "Hopfenmühle" schaffte nie DurchbruchGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 9GZ

Richard Bortenschläger 24.10.2006 Foto 1 : Bortenschlager |

| Die

Mitarbeiter des Hopfen- und Heimatmuseums nennen sie einfach "Lupulin-Rüttelmaschine",

da sie bei Betrieb in ihrem Inneren rotierende sowie rüttelnde Bewegungen

erzeugt. Wie der Fachname dieser kompakten Hopfen-Verarbeitungsmaschine lautet

, konnte bisher noch nicht abgeklärt werden. Einem angebrachten Herstellervermerk

zufolge ist der Erbauer die Firma H. Schlüter & Co., Mühlenbauanstalt,

Magdeburg-N., die jedoch nicht mehr existiert. Das vor einigen Jahren verstorbene

Fördermitglied Sebastian Gallmeier konnte diese interessante Maschine für

das Geisenfelder Museum erwerben. Das fast ausschließlich aus Holz gefertigte Gerät diente zum Lösen des Bitterstoffs Lupulin aus der reifen Hopfendolde. |  |

| An

einer durchgehenden Welle sind verschiedene Eisenmesser sowie Bürstenleisten

angebracht. Über eine Riemenscheibe wird diese innen liegende Welle in rotierende

Bewegungen versetzt und zerkleinert die von oben über einen Holztrichter

eingefüllten oder direkt vom Hopfenboden zulaufenden Hopfendolden. Gleichzeitig wird dieses Hopfengemisch durch feinste, gerundete Haarsiebe gebürstet und so in den Hopfen-Bitterstoff Lupulin und die restlichen Doldenblätter getrennt. Beides konnte im Maschinen-Unterteil über mehrere Öffnungen in Säcken aufgefangen werden. Voraussetzung der Funktion dieser Trennung war natürlich die extreme Trocknung des Hopfens, da sich ansonsten die empfindlichen Siebe mit Hopfenharz verklebten. Aber selbst bei optimalen Bedingungen war die Trennung nicht zufrieden stellend , was den Siegeszug dieser "Hopfenmühle” verhinderte. Entwickelt und erbaut wurde das einmalige Ausstellungsstück wahrscheinlich um die das Jahr 1900 . Wo und wann es zuletzt seine Dienste verrichtete, ist unbekannt. Aller Wahrscheinlichkeit war dieses Lupulin-Trenngerät mehr für die pharmazeutische Industrie eingesetzt als für die Braubranche. |

Tüftler entwarf "Hopfenhaken-Drehgerät"GZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 8GZ

11.10.2006 Fotos : Peter Mühlbacher |

| An

eine altertümliche Werkbank oder gar an ein mittelalterliches Foltergerät

mag den eine oder anderen Besucher denken, wenn er im Geisenfelder Hopfen- und

Heimatmuseums diese Eisenkonstruktion zu Gesicht bekommt. Grobe, aber haltbare

Schweißnähte sowie die bei längerer Betrachtung und auch eigener

Handhabung nachvollziehbare Funktion weisen das Gerät allerdings als Prototyp

eines einfachen aber effektiven Hopfenhaken-Drehgerätes aus. Nachweislich stammt das Schaustück aus der Werkstatt eines geschickten Hobby-Tüftlers: Es wurde vom Hopfenbauer Anton Wittmann senior aus Eichelberg gefertigt. |  |

| Seine

Nachkommen stellten das interessante Gerät dem Museum als Schenkung zu Verfügung. Die tischähnliche Konstruktion erfüllt mit dem Fußpedal, dem robusten Hebel sowie der Handkurbel die drei wichtigsten Arbeitsschritte zur erstmaligen rationellen Herstellung von Hopfenhaken: das Längsziehen des starken Drahtes und das damit einhergehende Formen zu einem M-ähnlichen Doppelhaken sowie das Zwirbeln mit abschließender Ösenbildung zur Befestigung des dünnen Aufleitdrahtes. Gegenüber den Vorgängerhaken, den primitiven V-förmig gebogenen Blechstreifen mit Lochstanzung für den Aufleitdraht, hatten diese Doppelhaken gewichtige Vorteile beim Aufhängen mit der Stange sowie auch beim Herunterstangeln des "zeitigen” Hopfens. |

| Sie

waren wesentlich haltbarer, hielten mehr Gewicht aus und waren auch beim früher

gebräuchlichen Abziehen der "abgebrockten” Reben vom Draht stärker

beanspruchbar. Mit der Einführung der vollautomatischen stationären Pflückmaschine und dem damit allgemein gebräuchlichen Befestigen des Aufleitdrahtes anhand einer sogenannten "Kanzel” wurden die Hopfenhaken überflüssig und bündelweise dem Alteisen zugeführt. |  |

Hopfenstecken-Spitzer und ÖsendreherGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 7Fotos

: Peter Mühlbacher |

| Vom Einfallsreichtum der Hopfenbauern bei der beschwerlichen Ernte in früheren Jahrhunderten zeugen einige Exponate des Heimatmuseums. Bis zur Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert zog man die Hopfenreben ausschließlich an Stangen hoch. Nachdem um 1890 hundert Hopfenstangen stolze 30 bis 35 Mark kosteten, trat ein Umschwung ein. Das noch vor dem 1. Weltkrieg eingeführte Drahtgerüstsystem verdrängte bald die Stangengärten. Hierbei war es allerdings nötig, den Aufleitdraht oder -spagat oben und unten zu fixieren. Für die Befestigung am Pflanzenstock wählte man anfangs einfache, mit der Axt zugespitzte Holzstecken (zirka 60 Zentimeter lang und vier bis fünf Zentimeter im Durchmesser), an die das Aufleitmaterial gebunden wurde. |  |

| Um das Spitzen zu erleichtern, erfand man den „Hopfenstecken-Spitzer”. Es handelt sich um einen aus Eisen geschmiedeten überdimensionalen Bleistift-Spitzer in Trichterform mit auswechselbarem Schälmesser und auslaufendem konischen Vierkant. Die Drehkurbel fehlt bei diesem Unikum allerdings. Der Holzrohling wurde in den Schraubstock oder die Hobelbank gespannt, der Spitzer angesetzt und mit der Kurbel einige Umdrehungen ausgeführt. Diese Arbeit erledigte meist der Austrags-Hopfenbauer in der ruhigen Jahreszeit. Obwohl der Anspitzer im Heimatmuseum wahrscheinlich Fabrikware ist, sind sicher nur noch wenige dieser kuriosen Hilfsgeräte erhalten geblieben. Neuzeitlicher ist der auf ein längliches Brett montierte geschmiedete Hopfenstecken Ösendreher. |

| Wohl von einem findigen Schlossermeister

konstruiert und in kleiner Serie produziert, wurde das gewichtige Teil noch vor

dem 2. Weltkrieg zum Verkauf gebracht. Da die hölzernen Befestigungsstecken

rasch dem natürlichen Verschleiß anheim fielen und umfangreiche trockene

Lagerkapazitäten benötigten, trat die eiserne Konkurrenz rasch den Siegeszug

an. Den sechs Millimeter dünnen Eisendraht legte man in die Exzenterscheibe des Gerätes. Durch kräftiges Drücken des Handhebels um 180 Grad wurde der Kopf des Drahtes gebogen und gleichzeitig zwickte ein vom Exzenter gesteuertes, geschärftes Eisengestänge das Ende des Hopfensteckens in der Länge von 60 Zentimetern ab. An die rundliche Öse konnte das Aufleitmaterial gut befestigt werden. |  |

Imposante Urne als letzte RuhestätteGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 6GZ

05.09.2006 Fotos : Peter Mühlbacher |

| Seit

dem Ende des 19. Jahrhunderts ist in Ilmendorf ein Grabhügelfeld bekannt,

dessen wirkliche Ausdehnung erst Ende der 70-er Jahre durch die Aufnahmen des

Luftbildarchäologen Otto Braasch deutlich wurde. Die Ausweisung eines Gewerbegebietes

machte in den 90-er Jahren archäologische Untersuchungen notwendig, wobei

etwa 100 Grabstätten dokumentiert und ausgegraben wurden. Ein Teil der Grabinventare

wurde restauriert und befindet sich im Heimatmuseum Geisenfeld. Der überwiegende Teil der Bestattungen stammt aus der Urnenfelderzeit (1250 – 750 v. Chr.), deren Name vom damals vorherrschenden Bestattungsbrauch herrührt. |  |

| Die

Toten verbrannte man auf großen Scheiterhaufen, verbrannte Knochenreste

(Leichenbrand) wurden aus der Asche gesammelt, in große handgemachte Urnen

gefüllt und gelegentlich mit Bronzebeigaben wie Schmuck oder Waffen sowie

mehreren Keramikgefäßen bedeckt. Anschließend wurde die Urne

in einer Grube beigesetzt, die zuletzt mit Erdreich zugefüllt wurde. In der Urne aus Ilmendorf, die den beachtlichen Durchmesser von 70 Zentimetern aufweist, befanden sich neben dem Leichenbrand, einem verzierten Bronzemesser, einer Gewandnadel aus Bronze und einer tönernen Flasche fünf dünnwandige Schalen und Schüsseln aus Ton, die durch ihren glänzenden Graffitüberzug Gefäße aus Metall imitieren sollten. Um den überdurchschnittlich reichen Inhalt der Urne zu schützen, wurde diese mit einer großen verzierten Schale abgedeckt. |

Standarte erinnert an die Zeit, als es gleich zwei Fahrradvereine gabGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 5GZ

30.08.2006 Fotos : Bortenschlager |

| An die Zeit, als es in Geisenfeld

noch zwei Fahrradvereine gab, erinnert eine farbenfrohe und vorzüglich erhaltene

Standarte, die sich im Heimatmuseum befindet. Es handelt sich hierbei um das 1929

geweihte Wahrzeichen des 1924 gegründeten Rad-Fahr-Vereins "Windt?horst”.

Bis bis 1994 war die Standarte im Vereinslokal Wörl (Geisenfelder Hof) verwahrt

gewesen . Der zwei Liter fassende Vereinshumpen befindet sich noch heute dort.

Bis 1924 gab es in unserem Heimatort nur einen Radfahr-Verein, aus dem sich ein Teil der Mitglieder am Ende März selben Jahres in den neuen Radfahrverein "Windthorst" abspaltete. |  |

| Namensgeber

des neuen Vereins war der 1812 geborene und 1891 verstorbene Ludwig Windthorst,

katholischer Zentrumspolitiker und parlamentarischer Gegenspieler Bismarcks. Die

Restmitglieder führten den Ursprungsverein unter dem Namen Radfahrer-Verein

"Concordia”. Beide Konkurrenz-Vereine waren sehr rührig und hielten Standarten-Wanderungen, Christbaum-Feiern, Sommerfeste, Langsamfahrten, Rad-Fernfahrten, z. B. Geisenfeld-Pfaffenhofen-Pörnbach-Geisenfeld, und sogar Theateraufführungen ab. Die Tätigkeiten beider Radsportvereine ruhten in der Zeit der NS-Herrschaft. Der Verein Windthorst wurde nach dem Zweiten Weltkrieg kurz wiederbelebt, versank aber in Bedeutungslosigkeit und verschwand schließlich ganz aus dem Geisenfelder Vereinsleben. |

| Das quadratische Fahnentuch aus feinster Seide und Golddrahtborten ist an der erneuerten Tragestange sowie an einer mit Eichenlaub verzierten Querhalterung aus Messing befestigt. Die grün umrandete Vorderseite zeigt eine Radfelge mit aufsitzendem Adler, flankiert von Eichenzweigen und dem Geisenfelder Wappen. Außerdem prangt der volle Vereinsname in goldenen Frakturlettern. Als Motiv der Rückseite dient ein Radfahrer in einer Art Knickerbocker-Uniform mit Schirmmütze und siegreich hochhaltendem Eichenkranz sowie der Gruß "All Heil”. Im Hintergrund ist eine Geisenfelder Stadtansicht verewigt, der Radfahrer befindet sich auf der Regensburger Straße unterhalb des "Sauweid-Berges” neben der früheren Ilm in Richtung Gaden. |

Prise "Brasil" im "Schmai-Stüberl"GZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 4GZ

24.08.2006 Fotos : Magdalena Zurek(1) und Peter Mühlbacher |

| Was sich heute kaum mehr einer vorstellen kann: In der "Wiege des Hopfenbaus" wurde mehrere hundert Jahre lang, bis vor etwa 60 Jahren, auch Tabak angebaut. Und deshalb ist im ersten Obergeschoß des Geisenfelder Heimat- und Hopfenmuseums eine Ecke den entsprechenden Utensilien gewidmet. So hängen an der Wand Schaukästen mit verschiedenen Zigarren- und Zigarettenpackungen aus vergangenen Zeiten. Besonders die Kleingerätschaften zur Weiterverarbeitung von Rohtabak ziehen die Besucher an. |  |

|

In einer Vorratskiste befinden sich getrocknete Original-Tabakblätter, im Hintergrund an der Wand lehnen geschnitzte Formen zum Versand von Zigarren (Leihgaben Hörl). Der Zigarrentransport von den Manufakturen zu den Verkaufsläden war umständlich und schädlich für die empfindliche Ware. So wurde das wertvolle Gut in fest verschließbaren Modelhölzern versandt, die in wasserdichtes Ölpapier gewickelt waren. In einem der länglichen Hölzer kann man noch etliche Originalzigarren sehen. Die leeren Transporthölzer sandte man wieder an die Zigarrenhersteller zurück. |

| Sehenswert sind besonders die verschiedenen Modelle von Tabakschneidemaschinen, meist mit Handkurbelantrieb (Leihgaben Zaindl). Für Selbstanbauer und Pfeifenraucher gehörte ein solches Tabakzerkleinerungsgerät zum festen Bestandteil im Haushalt. Man konnte die spielzeugähnlichen Kurbelgeräte stufenlos zu Grob- oder Feinschnitt einstellen. Die Messerchen sind zum Schärfen auswechselbar. Die Geschichte des Tabaks geht bis Anfang des 16. Jahrhunderts zurück. Spanische Matrosen brachten von den Inseln Mittelamerikas das Kraut mit den großen Blättern nach Europa. Geraucht wurde anfangs nur aus mehr oder weniger langen Ton- oder Porzellanpfeifen. Man sprach allerdings damals nicht vom Rauchen sondern "Tabak Trinken”. |  |

|

In der Geisenfelder Flur wurde um 1657 erstmals Tabak angebaut und zwar von einem gewissen Michael Schönegg, der im "Zipfl” wohnte. Er erntete damals pro Jahr zehn bis zwölf Zentner Tabakblätter. 1675 wurde in Bayern der Anbau mit Steuern belegt mit der Begründung, die Regierung müsse "im Kampfe gegen das verhaßte Kraut unterstützt werden”. Anfangs war der Verkauf von Tabakprodukten wie Pfeifen-, Schnupf- und Kautabak bei den Landkrämern verboten. |

|

Die Leute an der Ilm mussten das Produkt ihrer Begierde auf Jahrmärkten , Dulten oder bei hausierenden Tabakhändlern beziehen. Ein solcher Wanderverkäufer wurde am 22. April 1773 im Wald bei Geisenfeld erschossen und ausgeraubt. Zigarren wurden gegen 1820 eingeführt. Zigaretten hielten erst ab dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 Einzug bei uns, als Soldaten aus Frankreich sie mitbrachten. Von dieser Zeit bis Ende des Zweiten Weltkrieges war die Blütezeit des privaten Tabakanbaues. Jeder Raucherhaushalt hatte im Gärtchen einige Stauden der begehrten Suchtpflanze stehen. Die spezielle Zubereitung sowie der Genuss von Kautabak war in unserer Gegend hingegen eher selten. |  |

| Geisenfeld besaß um 1872 in dem Krämer Kerscher einen Schnupftabakfabrikanten, der in seinem Laden an der Klostergasse den "Brasil rieb”. Dem bei der Restaurierung der Pfarrkirche 1906 entstandenen schmalen Zugang neben der Sakristei hing lange Zeit der Scherzname " Schmai-Stüberl” an, weil passionierte Schnupfer hier das letzte Mal Gelegenheit hatten und auch ausgiebig nutzten, vor Messe und Predigt der Nase eine duftende Prise zuzuführen. |

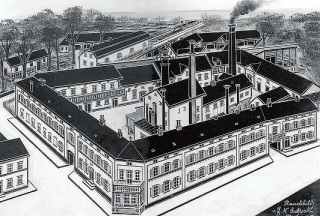

Wertvolles Rauchbild zeigt alle Fuchsbüchler-GebäudeGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 3GZ

17.08.2006 Fotos : Magdalena Zurek und Peter Mühlbacher |

| Der Trakt des früheren Brauereigasthofes Fuchsbüchler ist noch immer ein prägender Teil des Geisenfelder Stadtzentrums. Wie er sich im Laufe der zurückliegenden hundert Jahre verändert hat, zeigt eine interessante Darstellung, ein so genanntes Rauchbild, das seit Anfang des Jahres im Besitz des Geisenfelde r Heimatmuseums ist. Das scherenschnittartige Bild ist aber auch ein gutes Beispiel für "künstlerische Freiheit". So wurden auf dem Werk alle wichtigen Gebäude der früheren Brauerei "räumlich vereint", obwohl diese zum Teil außerhalb des Zentrums lagen. Das wertvolle Originalbild wurde dem Museumsverein von Magdalena Finkenzeller als Schenkung zur Verfügung gestellt, die 28 Jahre lang in der Buchhaltung des Brauereibetriebes tätig war. |  |

|

Zentraler Bereich des Bildes sind die noch erhaltenen

imposanten Gebäude des Brauerei-Gasthofes inmitten der Stadt. Der überdachte

Eingang zum Saal, gegenüber Stempfhuber, fehlt. Gut zu erkennen ist der Torbogen

zur Augsburger Straße, gegenüber dem ehemaligen Löwendenkmal,

der Haupteingang zur Gastwirtschaft sowie der Altanerker zum Stadtplatz. Unter

dem Balkon in der Maximilianstraße sind eine weitere Toreinfahrt sowie ein

Eingangsportal zu sehen , die wahrscheinlich noch vor dem Ersten Weltkrieg beseitigt

wurden. Im Innenhof ist das Saalgebäude mit umlaufender Galerie zu erkennen,

des weiteren rechts die großzügigen Stallungen und Scheunen, die kürzlich

einigen Wohnblocks weichen mussten. |

| Rauchbilder sind eine Art von Zeichnungen. Deutsche Künstler pflegten in Rom die Rückseite leer gegessener Porzellanteller mit Kerzenruß zu schwärzen, um Karikaturen mit dem Zahnstocher hineinzuritzen. Um 1800 war das Rauchzeichnen zur größten Vollkommenheit gelangt. Das größte seinerzeitige Problem war jedoch das Fixieren sowie Kopieren der Kunstwerke. Das hier beschriebene Rauchbild besteht aus einer gleichmäßig geschwärzten Glasplatte von 52 Mal 36 Zentimetern, in die die Zeichnung eingeritzt wurde. Zur besseren Haltbarkeit bedeckte man die Oberfläche mit Firnis, der gelblich nachdunkelte und das Bild im Laufe der Jahre in Rußplättchen auflöst. Das Kunstwerk wurde 1908 von F. N. Eckardt aus München geschaffen, von dem mehrere ähnliche Bilder im Kunsthandel angeboten werden. |  |

Vor 15 Millionen Jahren war Geisenfelder Gegend ein Urwald Nashörner und Elefanten lebten hierGZ-Serie über besondere Exponate im Heimatmuseum, Teil 2GZ

Magdalena Zurek 10.08.2006 Fotos : Peter Mühlbacher |

| Ein subtropischer Urwald in Geisenfeld? Zumindest der Juli ließ mit seiner Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit ein solches Szenario gar nicht mehr so abwegig erscheinen. Tatsächlich braucht man „nur“ etwa 15 Millionen Jahre der Geschichte zurückzudrehen und man befindet sich mittendrin in einer exotisch anmutenden Landschaft mit ebensolchen Tieren. Bester Beleg dafür: einige unscheinbare Ausstellungsstücke in den Vitrinen des Heimatmuseums, die aus wissenschaftlicher Sicht jedoch spektakulär sind: Skelett-Teile von Nashörnern und Elefanten sowie Puzzlestücke des Panzers einer Riesenschildkröte – aus Geisenfeldwinden. |  |

| Zu verdanken hat das Museum den Fund der notorischen Lust Marianne Heimbuchers am „Stöbern“ im Untergrund. Bei Grabungen in einem Bauaushub in der Nähe der Sankt-Vitus-Kirche entdeckte die Hobbyarchäologin bräunliche Knochensplitter. Ihr Spürsinn vermutete sofort eine außergewöhnliche Entdeckung und die wissenschaftliche Spezifikationgabihrschließlichrecht. Tierarten, deren evolutionäre Verwandte man heute nur noch in Afrika findet, gab es einst viele in unserer Region. Allein die Existenz dreier Nashornarten – einer hornlosen einer kurzfüßigen und einer horntragenden – ist nachgewiesen. Zu den 150 heimischen Gattungen zählten auch Varianten der Giraffe sowie Hasenhirsch und Hundebär. Selbst Schuppentiere, Chamäleons und Giftschlangen lebten in den mangrovenatigen Wäldern der Umgebung. Mit den Exponaten im Heimatmuseum wird mit viel Fantasie ein Stück dieser urtümlichen Weltwiederlebendig. |

Das "Steinbeil von Rottenegg" gibt selbst Experten noch Rätsel aufGZ

Magdalena Zurek 04.08.2006 Foto : Magdalena Zurek und Peter Mühlbacher |

| Hunderte

von interessanten Exponaten sind im Geisenfelder Heimatmuseum zu bewundern. Einige

ganz außergewöhnliche Stücke – seltene, kuriose und solche,

mit denen sich eine gesondere Geschichte verbindet – wird die GZ in einer

Sommerserie vorstellen. Den Auftakt macht eine Teil, das selbst Fachleuten noch heute Rätsel aufgibt: das "Steinbeil von Rottenegg". Dieses wurde vor 25 Jahren von Wolfgang Reith bei Grabungsarbeiten für die Wasserleitung des Sportvereines am Schlossberg in zirka 60 Zentimetern Tiefe entdeckt. Wie es in die Hallertau gelangte, ist noch immer offen. |  |

| Dass es mit dem scheinbar primitiven Werkzeug etwas Besonderes auf sich haben muss, war dem aufmerksamen Finder gleich klar. Eine Ansicht, die Pfarrer Georg Fischer teilte, der denn auch die genauere wissenschaftliche Untersuchung des Beils beim archäologischen Institut in Ingolstadt in Auftrag gab. Das Urteil des Fachmanns bestätigte die laienhafte Einschätzung: Bei dem Unikat mit den Maßen 10 mal 3,5 mal 3 Zentimetern handelt es sich um ein Beil aus der Jungsteinzeit – genauer gesagt der spätneolithischen Zeit. Mit ziemlicher Sicherheit dürfte das Gerät eine Grabbeigabe gewesen sein, die einem Verstorbenen vor mindestens 4000 Jahren mit auf die letzte Reise gegeben worden war. |

| Die Beschaffenheit aber wirft Fragen auf: Das Beil ist aus Serpentinit gefertigt (der lateinische Name nimmt bezug auf die schlangenartige Färbung des Steins und dessen vermeintliche Wirkung als Schlangengift), einem Gestein, das im Wesentlichen aus Chrysotil oder Antigorit besteht und als Specksteinart nicht sehr hart ist. Zur Arbeit ist es also weniger tauglich (der chalcedonhaltige "Feuerstein" wäre hier geeigneter). Vielmehr wurde das Marmorgestein in der Antike meist wegen seines dekoratvien Aussehens für Schmuck und kunstgewerbliche Gegenstände verwendet – da es nicht sehr witterungsbeständig ist, vorzugsweise in Innenräumen. Dies legt die Vermutung nahe, dass schon in dieser jungen Kultur Grabbeigaben eigens als kunstvolle Geschenke hergestellt wurden. |  |

| Damit ist aber die zweite Besonderheit des Materials noch nicht geklärt. In der vorliegenden Zusammensetzung, mit dieser charakteristischen Maserung und Färbung kommt der Stein nur in Larissa, Griechenland, vor. Die Hauptstadt Thessaliens ist bereits 10 000 v.Chr. besiedelt gewesen. Wie gelangte eine derartige Grabbeigabe dann aber ausgerechnet in die Hallertau? Waren es Jäger und Nomaden, die auf ihrem weiten Streifzug hier landeten? Eine Antwort wird wohl niemand mehr gegen können. Für den Ort Rottenegg belegt der Fund jedoch eindrucksvoll eine frühe Besiedelung. |

Wohl noch zwei Großeinsätze bis zur WiedereröffnungsfeierGeisenfelder

Zeitung, Magdalena Zurek 11.01.2006 |

| Noch sind seine Tore für die Öffentlichkeit verschlossen, doch pünktlich zum Lichtmess-Markt soll sich das "runderneuerte" Geisenfelder Heimatmuseum einem breiten Publikum präsentieren. Schon jetzt leuchten die frisch geweißten Wände in einem freundlichen Hellgelb und überall duftet es einladend, wie in einer gerade gewienerten Stube. Zwei "Großeinsätze" müssen die ehrenamtlichen Helfer wohl noch leisten, dann stehen auch die Exponate blitzblank geputzt wieder an ihrem Platz. |

| 400 Arbeitsstunden haben sie in ihrer Freizeit bereits investiert, die "Trachtler" und "Museumsleut". Tatkräftig unterstütz wurden sie dabei von Mitarbeitern des Bauhofs und von Hartz- IV-Empfängern. Da wurden Wände im ersten Stock herausgerissen, um der beengten Atmosphäre ein Ende zu machen. Neue Fußböden aus geölten Holzdielen verleihen dieser Etage mittlerweile ein wohnliches Flair, und die von hässlichen alten Lackschichten befreiten Türen zeigen nach der Renovierung ihr schönes, hölzernes Gesicht. |  |

|

Beim Bearbeiten der Türstöcke kamen sogar

die historischen Profilhobel aus dem Fundus zum Einsatz, mit denen man die Rahmen

in ihrer Originalform wieder herstellen konnte. Für mehr zeitgemäßen

Komfort sorgen die neuen Sanitäranlagen. |

| Unzählige Bilder mussten abgehängt und "im Wasser" wieder aufgehängt werden. Die Schusterei präsentiert sich bereits gut aufgeräumt und in der Trachtenabteilung wurde am Samstag kräftig drapiert und gesteckt. Ähnlich geschäftig ging es im Erdgeschoss zu, wo ebenfalls ein Trupp mit dem Reinigen der Exponate zugange war. Noch bleibt eine Menge zu tun, aber Vorsitzender Herbert Helmberger ist zuversichtlich, dass sein Verein bis zum festgesetzten Termin die Arbeit stemmen wird. |  |

| Etwa 20 000 Euro hat die Stadt Geisenfeld nach Angaben von Bürgermeister Josef Alter in die Sanierung gesteckt, 10 000 Euro kamen, wie Helmberger erklärt, als Eigenmittel des Museumsvereines dazu. Dass diese Investitionen sich gelohnt haben, davon können sich die Besucher am Sonntag, 5.Februar, von 13 bis 17 Uhr im Rahmen des Lichtmess-Marktes überzeugen. Zukünftig will der Verein zur Pflege des Heimatmuseums, das seit Neuestem auch Mitglied im Tourismusverband Hallertau ist – sich einiges einfallen lassen, um für Einheimische wie fremde Gäste wieder attraktiv zu sein. Eine besondere Überraschung ist bereits für den Sommer geplant. |

Funde: Stadt sichert sich EigentumsrechteGeisenfelder

Zeitung, Magdalena Zurek 21.09.2005 |

| Ihr Name steht für eine Vielzahl bedeutender Funde im "Untergrund" der Stadt Geisenfeld · ob es nun paläontoligische Prachtstücke , mittelalterliche Skelettfunde oder die Überreste eines Brunnens aus der Gründerzeit des Klosters sind. Auch bei ihren jüngsten Grabungen auf dem Fuchsbüchlergrundstück, durchgeführt für das Landesamt für Denkmalpflege, ist Marianne Heimbucher wieder "fündig" geworden (GZ berichtete). Diesmal handelt es sich um wertvolle Gebrauchskeramik aus dem 13. Jahrhundert. Mit einem einstimmigen Beschluss des Stadtrates zur Finanzierung der Restaurationskosten in Höhe von 5000 € sicherte sich die Stadt Geisenfeld nun die Eigentumsrechte an den Funden. |  |

| Wie

Bürgermeister Josef Alter in der jüngsten Sitzung des Gremiums erklärte,

hätten die Gebrüder Wimmer ihre Eigentumsrechte an den Fundstücken

an Marianne Heimbucher abgetreten. Diese sei von einer Fachfirma in Nassenfels

mit der Restaurierung der Keramiken betraut worden und grundsätzlich bereit,

gegen Übernahme der Kosten für die Restaurierungsarbeiten den gesamten

Fundkomplex der Stadt zu überlassen. Für den Rathauschef steht außer Frage, dass die Exponate "die Summe wert sind". |

| Es sei überdies mit dem Leiter des Grabungsbüros Ingolstadt, Dr. Haberstroh, abgeklärt worden, dass die Funde nach dem Erwerb im Rathaus oder Heimatmuseum ausgestellt werden dürfen. Um den aufwändigen Prozess vom Scherbenhaufen zum restaurierten Gebrauchsgegenstand zu demonstrieren hatte die Antragstellerin dem Gremium einige Originale zur Anschauung überlassen. Rudi Zurth (SPD) betonte, man könne sich glücklich schätzen in der Gemeinde eine Expertin zu haben, die die nötigen Arbeiten übernehme. Diesem Urteil schloss sich auch dessen Stadtratskollegen an. |  |

Im Herbst Wiedereröffnung in neuem GlanzDie zwei unteren Etagen des Hopfen- und Heimatmuseums werden derzeit renoviertGeisenfelder

Zeitung, Magdalena Zurek 2005 |

| Von außen mit seiner kunstvollen Fassade bereits eine Zierde für den historischen Stadtkern, soll das Heimatmuseum jetzt auch von innen "frisch und freundlich" werden. Was mit der Einrichtung einer prähistorischen Abteilung im Obergeschoss begann, findet nun seine Fortsetzung in der Renovierung der beiden unteren Etagen. Hinter der verschlossenen Eingangstür wird in diesen Tagen kräftig gewerkelt, und wenn alles gut geht, soll zur Martinidult die Wiedereröffnung im "neuen Glanz" erfolgen. |  |

|

Wer momentan durch die Räume im zweiten Stock geht, den empfängt bereits der angenehme Geruch frisch verlegter Holzdielen. Die Türstöcke sind von ihrem alten Lack befreit und zeigen ihren schönen "Kern". Gebrauchsspuren, die sich über die Jahre an den Wänden niederschlugen, wurden entfernt, Schäden am Putz ausgebessert. Mit viel Elan gehen die Mitglieder des Vereines zur Pflege des Heimatmuseums an die Aufwertung des ihnen anvertrauten Gebäudes. Unterstützt werden sie dabei von der Stadt Geisenfeld und den Mitarbeitern des Bauhofes, die derzeit dabei sind, eine moderne Toilettenanlage zu installieren. |

| In den nächsten Wochen sollen die

Wände geweißelt werden und der Boden geölt. Zirka 5000 €

sind bis dahin aus der Vereinskasse geflossen, über hundert Arbeitsstunden

wurden investiert. |  |

|

Im unteren Geschoss werden zukünftig die Brauerei,

Landwirtschaft und Hopfen ihre "Heimat" haben. |

| Für die neuesten Funde aus dem Stadtzentrum,

die von Marianne Heimbucher momentan restauriert werden, wird es einen eigenen

Bereich im zweiten Stock geben. Hier sei man dem Bürgerring sehr zu Dank

verpflichtet, betont Helmberger, denn dessen Spende in Höhe von 1500 €

mache es möglich, die Stücke fachgerecht wieder zusammenzufügen.

|  |

|

Bis zur Wiedereröffnung des Museums im Herbst wird ein Teil dieser wertvollen Stücke im Schaufenster des ehemaligen Schmuckgeschäftes Forster in der Maximilianstraße zu sehen sein. Passanten können sich von der Kunstfertigkeit Geisenfelder Handwerker überzeugen, die bereits vor über tausend Jahren in Alltagsgegenständen von der Schüssel bis zur Ofenkachel ihren Ausdruck fand. Allgemeine Informationen über das Geisenfelder Heimatmuseum gibt es im Internet unter der Adresse "www.heimatmuseum-geisenfeld.de". |

Als noch Nashörner durch unsere Gegend streiftenSkelettteile in Bauaushub entdeckt: Marianne Heimbucher macht erstaunlichen prähistorischen FundGeisenfelder Zeitung,

Magdalena Zurek |

| Der ungebrochenen Lust am "Stöbern" und dem geschulten Auge von Marianne Heimbucher verdankt das Geisenfelder Heimatmuseum wieder einen erstaunlichen prähistorischen Fund. In den bräunlichen Knochensplittern, die sie bei Grabungen in einem Bauaushub ganz in der Nähe der Vituskirche in Geisenfeldwinden fand, vermutete die Hobbyarchäologin gleich etwas ganz Besonderes. Eine wissenschaftliche Spezifikation hat ihr nun recht gegeben: Bei den versteinerten Resten handelt es sich um Skelettteile von Nashörnern und Elefanten sowie Panzerplatten einer Riesenschildkröte. Weitere Funde warten noch auf ihre Identifizierung. |  |

|

Die Entdeckung Heimbuchers untermauert eine Erkenntnis,

die bereits bei Grabungen in Sandelzhausen bei Mainburg 1959 aufkeimte: Vor etwa

15 Millionen Jahren war die Hallertau eine wilde, urtümliche Auenlandschaft

mit Flüssen und Seen, die immer wieder ihr Aussehen veränderten. |

| Insgesamt sind bisher rund 150 Tierarten bestimmt, die zur Zeit des Tertiärs in unserer Region lebten. Für Fachleute ist dies eine "erstaunliche Vielfalt", die die Region auch international zu einer großen Seltenheit werden lässt. Auch im Feilenforst und im Gemeindegebiet Geisenfeld dürften, neben den durch die Funde Heimbuchers eindeutig identifizierten Arten, Verwandte der Giraffe, Hasenhirsch und Hundebär heimisch gewesen sein. Selbst Schuppentiere, Chamäleons und Giftschlangen belebten nach neuesten Erkenntnissen die mangrovenartigen Wälder in der Umgebung. |  |

|

|

Bedeutend jünger sind die Zeichen

menschlicher Zivilisation, die Marianne Heimbucher gemeinsam mit ihrem Vater "ausgebuddelt"

hat. Vorgeschichtliche keltische und römische Scherben aus dem Mittelalter

bezeugen die frühe Besiedlung des Hügels am Ortsausgang. Wie Heimbucher

erklärt, habe man vor einigen Jahrzehnten bei Bauarbeiten viele Zeugnisse

vergangener Epochen entdeckt. Diese seien jedoch leider verschollen · vielleicht,

so die vage Hoffnung, fristen sie in den Tiefen eines Kellers oder im Gerümpel

eines verwaisten Dachgeschosses ihr Dasein, degradiert zu "oidem Glump". |

| Die

passionierte Fachfrau für heimische Geschichte bittet jeden, der sich im

Besitz möglicherweise aufschlussreicher Fundstücke befindet, diese zur

Untersuchung an das Heimatmuseum weiterzureichen. Richtig präpariert und

dort in den modernen Vitrinen ausgestellt, können entsprechende Funde auch

der jüngeren Generation anschauliches Material über die Vergangenheit

ihres Geburtsortes geben. |

|